Volume7 No.2

SPring-8 Section A: Scientific Research Report

劣化した遺跡出土琥珀の放射光顕微赤外分光による産地推定の試み

Study on Provenance of Deteriorated Amber Excavated from the Sites using Synchrotron FT-IR Microspectroscopy

(公財)元興寺文化財研究所

Gangoji Institute for Research of Cultural Property

- Abstract

-

これまで赤外分光分析では難しかった劣化により一部分子構造が変化した琥珀の産地推定について、加熱しながら放射光顕微赤外分析を実施することで産地推定が可能となることがわかった。方法は室温から 400℃ まで加熱した時の出土琥珀のスペクトルの変化を、主産地として知られている久慈市やいわき市、銚子市から産出する地質学的標準試料のそれと比較することで判別する試みを行った。さらにこれまで分析に使用できる試料がわずかしか無く分析が実施できなかった出土琥珀の産地を推定する方法として利用できる可能性も見出した。

Keywords: 出土琥珀、放射光顕微赤外分析、産地推定

背景と研究目的:

多くの文化財の中で、地中から発掘される埋蔵文化財では、それらを調査・分析し、そのものの材質や特徴などを把握することで得られる成果が考古学の研究に役立てられる。今回、対象とする出土琥珀は多くの遺跡から発掘され確認されている埋蔵文化財の一つである。出土琥珀は主に縄文時代、古墳時代、古代(奈良・平安時代)の遺跡から玉などの製品として加工された状態で出土することが多い。用途としては縄文、古墳時代は装身具や副葬品として、奈良時代以降は数珠などの佛具として使用されたと考えられる[1]。これらの資料がどこから産出した琥珀を使用しているかを知ることは、その時代の交易など考古学的な研究の対象として重要である。これまで、縄文時代、古墳時代、古代の出土琥珀について、考古学的な研究はいくつかの総説として発表されており[2][3]、その中で産地推定とともに交易・流通などについても論じられてきた。しかし、考古学の研究による産地推定はあくまで地理的な立地からのもので、自然科学的な根拠はない。そのため、化学分析から出土琥珀の産地を特定することが重要であると考えた。

国内の主産地から産出する琥珀はナンヨウスギ科の植物やメタセコイヤ属が起源となる可能性が高い[4]と言われているが、これは琥珀中に包括される植物の痕跡からの推定であり、化学分析によるものではない。また、国外では琥珀の起源となる樹液の主成分はラブダン型のジテルペンであると言われ[5]、環外の二重結合が長い年月の間に共有結合する、あるいはカルボン酸がエステル結合することにより網目構造を持つ高分子化合物に変化していくと推測されているが、国内産の琥珀の分子構造については化学的に詳細な研究は行われていない。国内の琥珀の産地は岩手県久慈市、福島県いわき市、千葉県銚子市の主産地を始めとして全国に分布している[6]。

これまで国内の出土琥珀については自然科学的な産地推定は初期のころは赤外分光分析によって実施されてきた[7]。産地推定は基準となる地質学的標準試料(以下標準試料)と出土資料を化学的に比較することで行われてきた。結果としては、これまで出土琥珀の産地は北海道の遺跡を除いてはそのほとんどが主産地の久慈市、いわき市、銚子市であると報告されている。

琥珀玉は主成分が高分子有機化合物であるため、鉱物やガラスなど無機物の玉類と比べると化学変化(劣化)の進行が早く、空気中の酸素や水分、紫外線、熱などの影響で分子構造が変化する。そのため、赤外分光分析において水酸基およびカルボニル基に由来するピークの強度が強くなり、さらに指紋領域のスペクトルがブロードになる傾向があった[8][9]。そのため、これまでの赤外分光分析では劣化が産地推定の大きな障害となることがわかってきた。加えて、文化財の分析においては資料から採取する量はできるだけ微量であることが要求される。さらに今回の対象とする出土琥珀は玉など小さいものが多いため分析に使用できるサンプル量もかなり制限される。そこで、劣化した琥珀をより少ない量で劣化による化学変化の影響を受けない分析方法を検討してきた。しかし、有機質文化財の分析はそのほとんどが資料からサンプリングすることが必要な分析方法であるため、分析そのものが実施できないことも多かった。その中で赤外分光分析は最もサンプル量が少ない分析方法であるため、これまで比較的多くの分析が行われ、結果が報告されてきた。しかし、劣化によるピークのブロード化で分析はできるが産地を推定できないことも数多く報告されてきた[10]。

そのため、赤外分光分析に比べて分析試料の量はより多くを必要とするが、出土琥珀の劣化による問題を解決するために、核磁気共鳴[11]やガスクロマト質量分析[12]、熱分解-ガスクロマト/質量分析[13]などが実施され、より精度の高い分析法が取り入れられてきた。しかし、サンプル量に制限があるためこれらの分析が実施できない場合も多かった。そこで、極微量の試料で精度よく測定が出来る放射光顕微赤外分光分析に着目した。一方、標準試料の熱分析を行った結果、400℃ 以上で融解、それに続く分解反応が起こることが分かり[9]、さらに熱分解‐ガスクロマト/質量分析においては 350℃ と 550℃ の2段階の熱分解によって、350℃ の熱脱着でガス化する成分が劣化によるもので、550℃ は劣化成分が除かれたものであることが判明したため[14] 、赤外分光分析でも加熱により標準試料との比較が可能になると考えた。

以上のことより、放射光顕微赤外分光分析においても試料を加熱することで生じる変化を比較し、これまで難しかった劣化した出土琥珀の産地推定に応用できないかと考えた。さらに、出土琥珀の劣化により低分子化した成分は低温側で分解・蒸発することが考えられたため、加熱により高温側では劣化の影響を減じることができると考えた。

実験:

①標準試料

標準試料は主産地である岩手県久慈市周辺、福島県いわき市周辺、千葉県銚子市の琥珀を使用した。これらの琥珀のうち生成年代が最も古いものは銚子市付近の白亜紀中期の地層からのもので今からおよそ1億2000万年前のものである。一方、久慈市、いわき市周辺の地層より産出する琥珀は白亜紀後期のもので今からおよそ8000万年前のものである。これらの地域から産出する琥珀の起源はナンヨウスギ科の植物から流れ出た樹液であるとされている。地質年代の異なる銚子市産は久慈市、いわき市と比較するとスペクトルが異なり産地が区別できるが、地質年代がほぼ同じ久慈市産といわき市産は由来する植物が同じである可能性が高いため、分子構造がほぼ同じ結果となり、赤外分光分析におけるスペクトルでは違いを識別することは困難となる。今回の報告では国内で最も産出量が多く、古墳時代から古代にかけても採取できる環境であったと考えられる上記3か所を対象とした。

②出土資料

今回対象とする出土琥珀はこれまで最も多く確認されている古墳時代から奈良時代のものに絞り、主産地の久慈市に近い岩手県奥州市沢田遺跡出土琥珀、銚子市に近い千葉県富津市西谷古墳出土琥珀とさらに久慈市と銚子市のどちらからも遠く当時の政権の中心と考えられる奈良市東大寺金堂出土琥珀およびに奈良県桜井市双築古墳について分析を行った。これらの文化財資料のうち、東大寺金堂出土琥珀は奈良時代のものであるがそれ以外は古墳時代の墳墓内より出土したものを使用した。なお、今回分析に用いた出土琥珀は玉として埋納されており、表面が失透し、亀裂などの発生が見られ、一部劣化が進んでいることが確認できたものである。また、いずれも割れて破片が存在しており、分析に必要な量の試料の確保が比較的容易であるものを選んだ。

③方法

放射光顕微赤外分光分析はSPring-8の赤外物性ビームラインBL43IRを利用した。装置としてはBurker製 VERTEX 70/ HYPERION2000 顕微 FT-IR システムを使用し、検出器としてはMCTを用い、加熱ステージ(ジャパンハイテック製10036L)上で窒素ガス雰囲気下、測定を行った。標準および出土試料はダイヤモンドセルの2枚のダイヤモンドの窓板に挟み赤外光が透過する程度の薄い試料とした後、加熱ステージに設置し顕微透過測定により行った。測定はまず室温で行った後、100℃、200℃、300℃、400℃ に順次加熱しながら同様の測定を行った。

結果および考察:

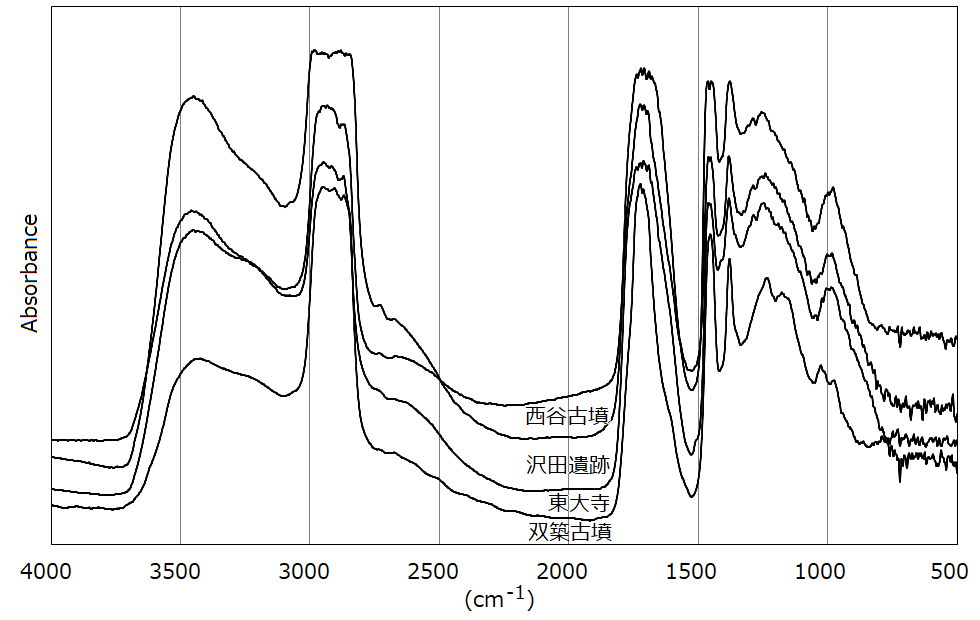

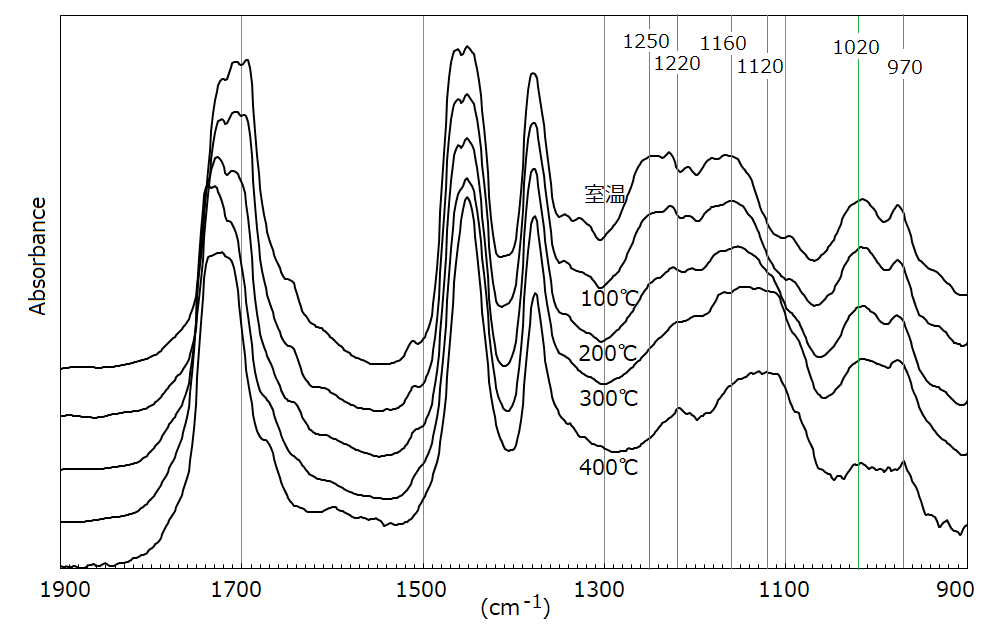

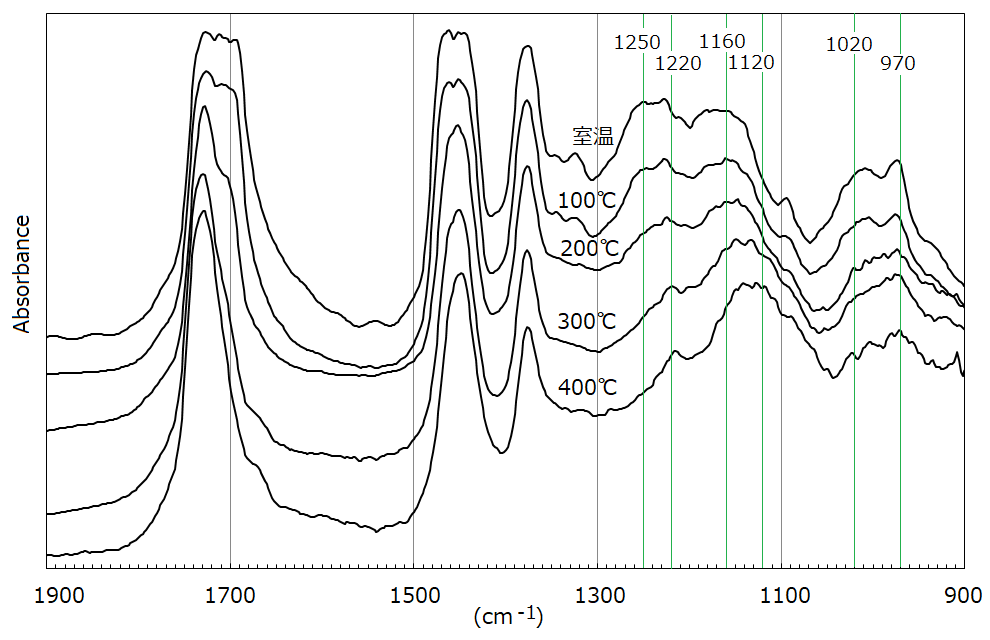

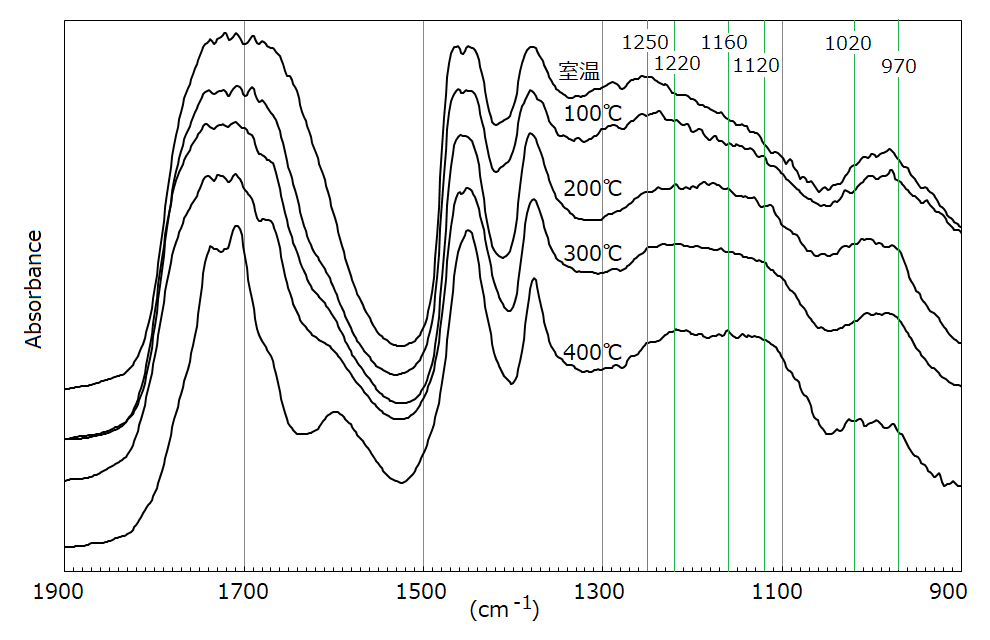

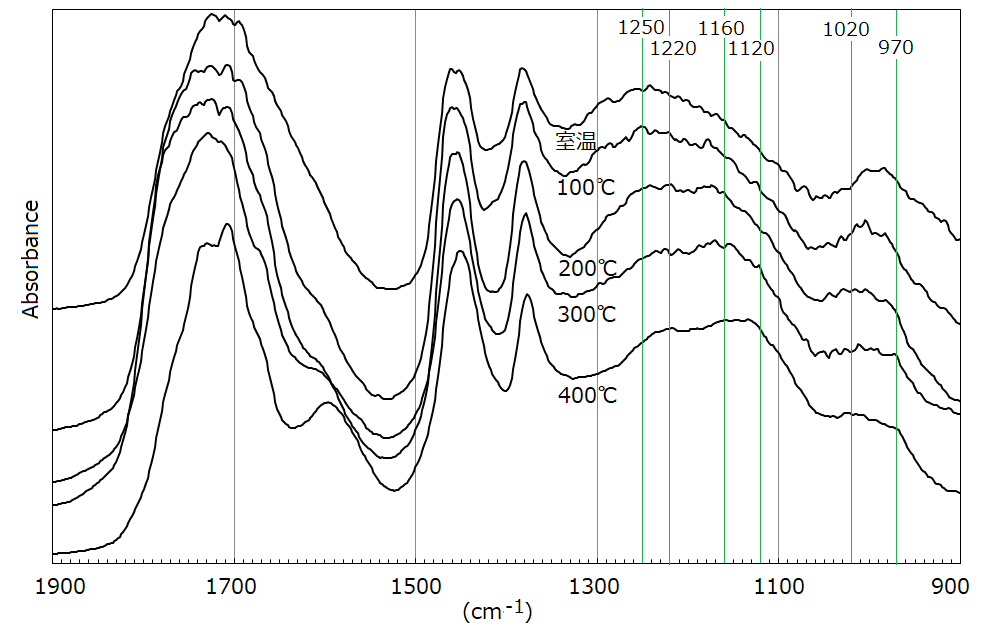

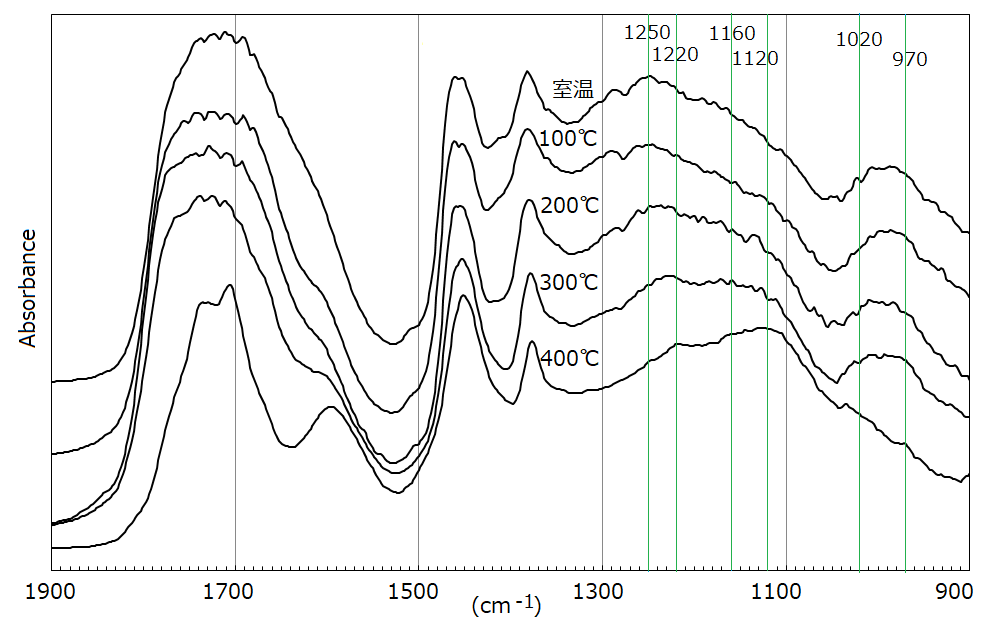

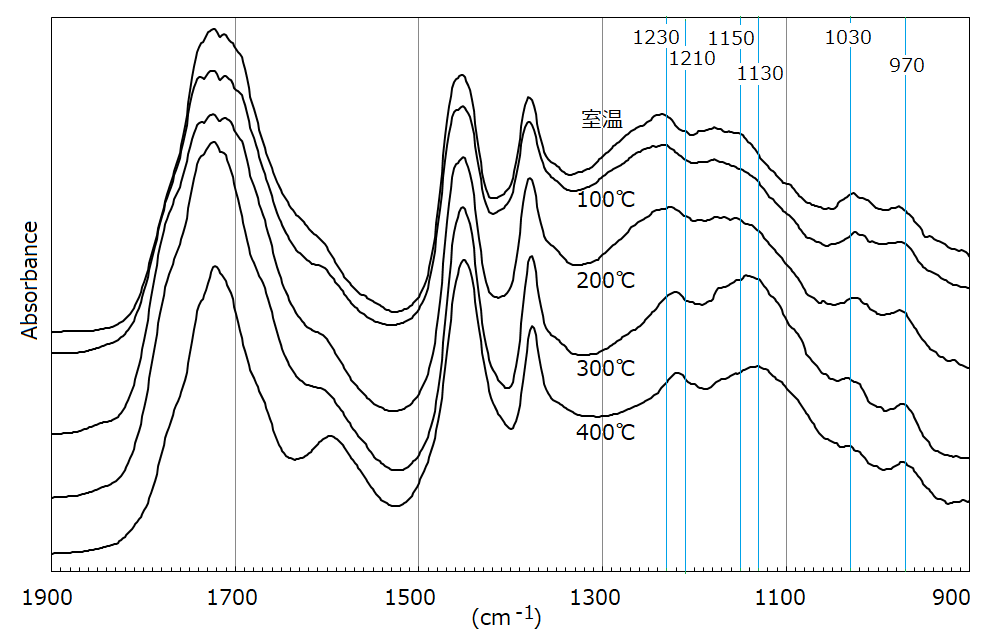

出土琥珀の放射光顕微赤外吸収スペクトルを図1に示した。これまでの赤外分光分析では 1000~1500 ㎝-1 の指紋領域のスペクトルのパターンから産地推定を実施してきたが出土琥珀ではその領域のピークがブロードになるため区別をするのが難しくなる場合が多かった。今回も劣化の影響を受け 1000~1300 ㎝-1 付近のピークがブロードになっているのが確認された(図1)。そこで出土琥珀と標準琥珀を加熱ステージ上で、室温、100℃、200℃、300℃、400℃ の5段階の温度に設定し、測定を実施し、温度変化による指紋領域のスペクトルの変化を比較した。指紋領域を含む 1900~900 ㎝-1 のスペクトルを図2から図8に示した。その結果、標準琥珀の久慈市産といわき市産は温度上昇とともに 1250 ㎝-1 付近のピークに由来する成分が減少し、1160 ㎝-1 付近のピークの強度はほとんど変化しないがピーク位置が 40 ㎝-1 ほど低波数側にシフトしていることが分かった。同じく 1020 ㎝-1 付近のピーク強度は温度の上昇につれて減少し 400℃ 付近ではかなり弱いピークとなることが分かったが 970 ㎝-1 付近のピークは位置や強度とも大きな変化が見られなかった。一方、銚子市産琥珀は加熱による同位置のピークの位置や強度の変化は小さく 1230 ㎝-1 と 1150 ㎝-1 付近のピークがわずかに低波数側にシフトしたが、1030 ㎝-1 および 970 ㎝-1 のピークは大きな変化は確認できなかった。

図1. 出土琥珀の赤外吸収スペクトル 図2. 久慈市産琥珀の赤外吸収スペクトル

図3. いわき市産琥珀の赤外吸収スペクトル 図4. 銚子市産琥珀の赤外吸収スペクトル

図5. 沢田遺跡出土琥珀の赤外吸収スペクトル 図6. 西谷古墳出土琥珀の赤外吸収スペクトル

図7. 東大寺金堂出土琥珀の赤外吸収スペクトル 図8. 双築古墳出土琥珀の赤外吸収スペクトル

次に出土琥珀においては岩手県内遺跡および千葉県内遺跡出土琥珀は 1100 ㎝-1 ~ 1250 ㎝-1 付近のブロードなピークが、加熱により、400℃ では久慈市やいわき市とよく似た位置と強度を示し、1020 ㎝-1 と 970 ㎝-1 付近のピークもほぼ同様の変化を示した。同様に奈良県内の東大寺金堂出土琥珀も久慈市やいわき市産とよく似た結果であったが、同じ奈良県内の双築古墳は 1100 ㎝-1 ~ 1250 ㎝-1 のピークは銚子市産と比較的よく似ており 400℃ まで昇温してもほとんど変化が見られず、1030 ㎝-1 付近のピークは当初から強度はあまり強くはなかったが、温度上昇に伴ってもほぼ変化しないことがわかった。このことは双築古墳出土琥珀が久慈市・いわき市が原産地ではなく銚子産の可能性が高いことを示唆していると考えた。以上、琥珀を加熱し、標準試料と比較することで劣化した出土琥珀についても産地推定ができる可能性が得られた。

出土琥珀は玉などとして使用されることが多いため、資料そのものが比較的小さく、さらに完全な形状で出土すると測定に使用するサンプルとしての採取が難しくなる。壊れている資料は破片や破断面からの採取が可能であるがこれも極微量しか採取できない。基本的に文化財の分析は非破壊で行うことが望まれる場合が多く、資料からサンプリングする場合でもごく僅かと限定される。そのため、ごく微量で精度の高い分析ができる放射光顕微赤外分光分析は様々な状態の出土琥珀に対応できる方法として優れていることがわかった。特に劣化が進んだ資料でも加熱することで、温度の上昇によるスペクトルの変化が久慈市・いわき市産と銚子市産ではその挙動が異なることから、区別することが可能となることがわかった。

今後の課題:

これまでの考古学的な研究では遺跡の近傍に産地が存在する場合は地理的に有利な近傍のものを使用すると考えることが一般的であり、遠方の産地のものをあえて使用することはないとの説も多い。しかし、今回の結果はそれを否定する可能性が高いものとなった。今後さらに多くの出土琥珀の分析を実施しデータを蓄積することで、これまでの説をどのように扱うかを決定することになると考える。

特に今回は主産地である銚子、いわき、久慈市産の資料のみ分析を行ったが、それ以外にも国内には多くの産地が存在する。これらについても同様に分析し、その結果を比較する必要がある。その上で出土琥珀について得られた結果をどのように評価するかを検討することが重要となると考えた。

さらに、劣化した出土琥珀の産地を特定するために、放射光顕微赤外分光分析を実施することで解決できる可能性が得られた。しかし、多くの出土品の産地推定に常に放射光顕微赤外分光を利用して産地推定ができる環境を維持することは難しいと考えられる。そのため、今後は今回の結果を参考に従来の赤外分光分析についても加熱を組み合わせた分析法を検討し、両者を併用することでより多くの出土琥珀の産地推定を目指したい。

参考文献:

[1] 秋山浩三、日本古代社会と物質文化、青木書店、2007, P.61.

[2] 吉田格、考古学論叢、2, 1 (1992).

[3] 池上悟、立正大学文学部論叢、97,1(1993).

[4] 藤山家徳、宇奈加美、2, 1 (1994).

[5] Ken B. Anderson, R. E. Winans, R. E. Botto, Org. Geochem. 13, 679 (1988).

[6] ディータ・シュレー、上田恭一郎訳、日本の琥珀、北九州自然史友の会、北九州市 (2002).

[7] 室賀照子、考古学と自然科学、9, 59 (1976).

[8] 植田直見、こはく、3, 7 (2001).

[9] 植田直見、坪井清足先生卒寿記念論集、342 (2010).

[10] 植田直見、由良大和古代文化研究協会研究紀要、12, 41 (2007).

[11] 木村英明、塚田好美、中條利一郎、佐々木和久、こはく、6, 1 (2006).

[12] 原奈々絵、玉文化、11, 59(2014).

[13] 植田直見、こはく、9, 11 (2012).

[14] 植田直見、渡邊緩子、日本文化財科学会第28回大会研究発表要旨集、236 (2011).

(Received: August 16, 2018; Early edition: January 30, 2019; Accepted: July 16, 2019; Published: August 29, 2019)