Volume7 No.1

SPring-8 Section A: Scientific Research Report

高分解コンプトン散乱実験による電子ドープ超伝導体母物質の運動量分布関数に対するアニール効果の研究

Study of Annealing Effect on Momentum Distribution Functions in Parent Compound of Electron-Doped High-Tc Superconductor by High Resolution Compton Scattering

a (大学)東北大学金属材料研究所, b (公財)高輝度光科学研究センター, c(大学共同利用機関)高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所

aIMR Tohoku University, bJASRI, cIMSS, KEK

- Abstract

-

T’ 構造銅酸化物の超伝導化に必要不可欠である還元アニールの役割を解明するために、Pr1.4La0.6CuO4-δ の as-grown 試料とアニールした試料に対してコンプトン散乱X線実験を行った。両試料に対して得られた電子の運動量分布関数の比較から、アニールより Cu サイトの電子状態が主に変化する事が示唆された。このことは、アニール処理が電子ドープ効果としての役割を主として持つことを示している。

Keywords: 電子ドープ高温超伝導、還元アニール効果、コンプトン散乱

背景と研究目的:

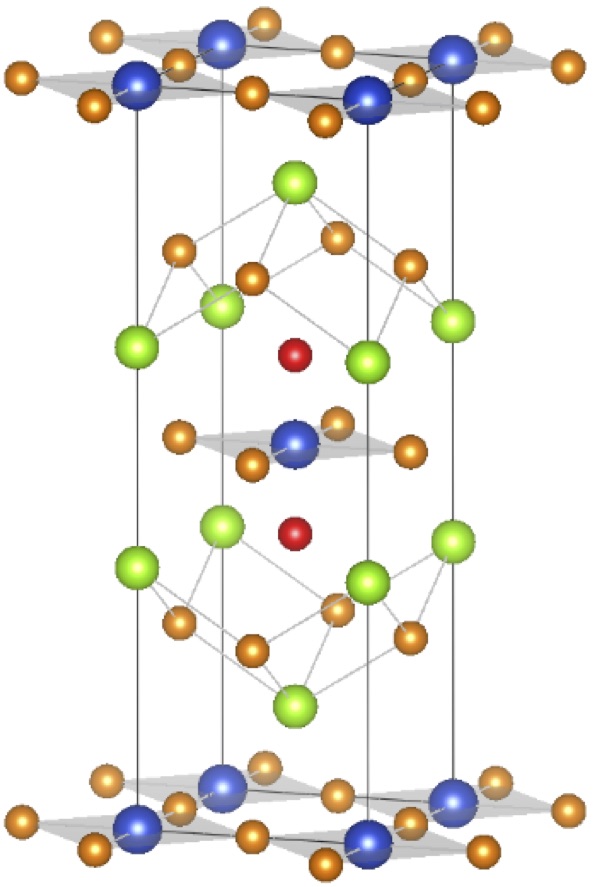

銅酸化物における高温超伝導の理解は、キャリアドープされた反強磁性モット絶縁体として進んできた。電子ドープで超伝導が実現する Nd2CuO4 構造( T’ 構造)物質も、これまで母物質はモット絶縁体と考えられ、K2NiF4 構造( T 構造)を有するホールドープ型 La2-xSrxCuO4 との比較を通じて、諸物性の電子・ホール対称性が議論されてきた。しかし驚くべき事に、T’ 構造の薄膜試料や低温合成された試料では、元素置換することなく超伝導が発現する “非ドープ超伝導”の可能性が示された [1, 2]。T’ 構造の特徴は、銅イオンを囲む酸素イオンが平面4配位であることで(図1参照)、CuO6 八面体を有する T 構造の La2CuO4 とは銅イオンの配位数が異なる。これらの構造の違いを考慮し、強相関効果を取り入れた第一原理計算では、T 構造 La2CuO4 はモット絶縁体であるのに対し、T’ 構造 Nd2CuO4 の基底状態は金属であることも報告された[3]。以上の結果は,二次元 CuO2 面が内包する多彩な物性と超伝導発現機構の多様性を意味すると同時に、構造パラメータを考慮した一段高い視点から諸物性の電子・ホール対称性を論じることの必要性を示している。

図1. T’ 構造銅酸化物の結晶構造.各球は銅(青)、酸素(橙)、希土類(緑)を示している。頂点位置の過剰酸素を赤で示している。

一方、これまでのバルク試料の研究からは、T’ 構造銅酸化物の超伝導化には、適切な還元アニール処理が必要であることが知られている[4]。as-grown 試料では広い Ce 置換領域で反強磁性磁気秩序を示し、還元アニールにより磁気秩序が消失した高 Ce 濃度領域で超伝導が発現する[5]。非ドープ超伝導がバルク試料で生じない理由は、バルク試料では、アニール熱処理によって頂点酸素を試料全体に渡って均一、かつ、充分に除去できていないためであると説明されている。部分的に残存する頂点酸素が、CuO2 面にランダムポテンシャルを生じ、そのポテンシャルを核とした反強磁性秩序が強相関効果により形成されるというシナリオである。しかし、アニールによる試料の重量変化から見積もられる酸素除去量は数%以下と極めて小さく、as-grown 試料で本当に頂点酸素が存在し、それがアニール処理で除去されているかという事の直接決定すらできていない。そのため、超伝導発現におけるアニール効果の役割についても、また、非ドープ超伝導の真偽についても、未解明な点が残っているという状況である。

この様な状況を背景に、本研究では、我々が単結晶化に成功した T’ 構造 Pr1.4La0.6CuO4-δ の as-grown 試料と還元アニール試料に対してコンプトン散乱実験を行い、両者の電子運動量分布関数を得る事から、電子状態に対するアニール効果を直接観測することを試みた。これにより、超伝導化に必要不可欠な還元アニールの役割を明らかにすることを目的とした。

実験:

実験は、BL08Wビームラインに設置されているCauchois型コンプトン散乱X線スペクトロメータで行った。直線偏光の 115.6 k eV を入射X線として用い、試料からのコンプトン散乱X線を湾曲結晶と2次元X線位置検出器を用いてエネルギー分光した。散乱角は 166.4° である。測定試料は、浮遊帯域溶融法で作成した単結晶の Pr1.4La0.6CuO4-δ を 5 mm 角に方位出しをして切り出した as-grown(AG)試料と還元アニール(AN)試料の二種類である。アニール処理は、Arガスフロー中で 900℃、12時間加熱して行った。酸素除去量は 0.03 であった。AG試料とAN試料の磁気転移温度は、それぞれ 280 K と 180 K であることを中性子散乱実験、および、ミュオンスピン回転実験で確認している。どちらも非超伝導試料である。これら二種類の単結晶試料に対して、磁気秩序温度以上である室温でコンプトン散乱測定を行い、 [100]と[110]方向の間を等間隔に分割した10結晶方位について電子の運動量分布関数(電子占有密度分布)を取得した。一方位当たりの測定時間は約10時間であった。また、約2時間のバックグラウンド測定を行った。得られた10結晶方位のデータから、直接フーリエ変換法により CuO2 面に対応する面の運動量分布関数を再構成した。

結果および考察:

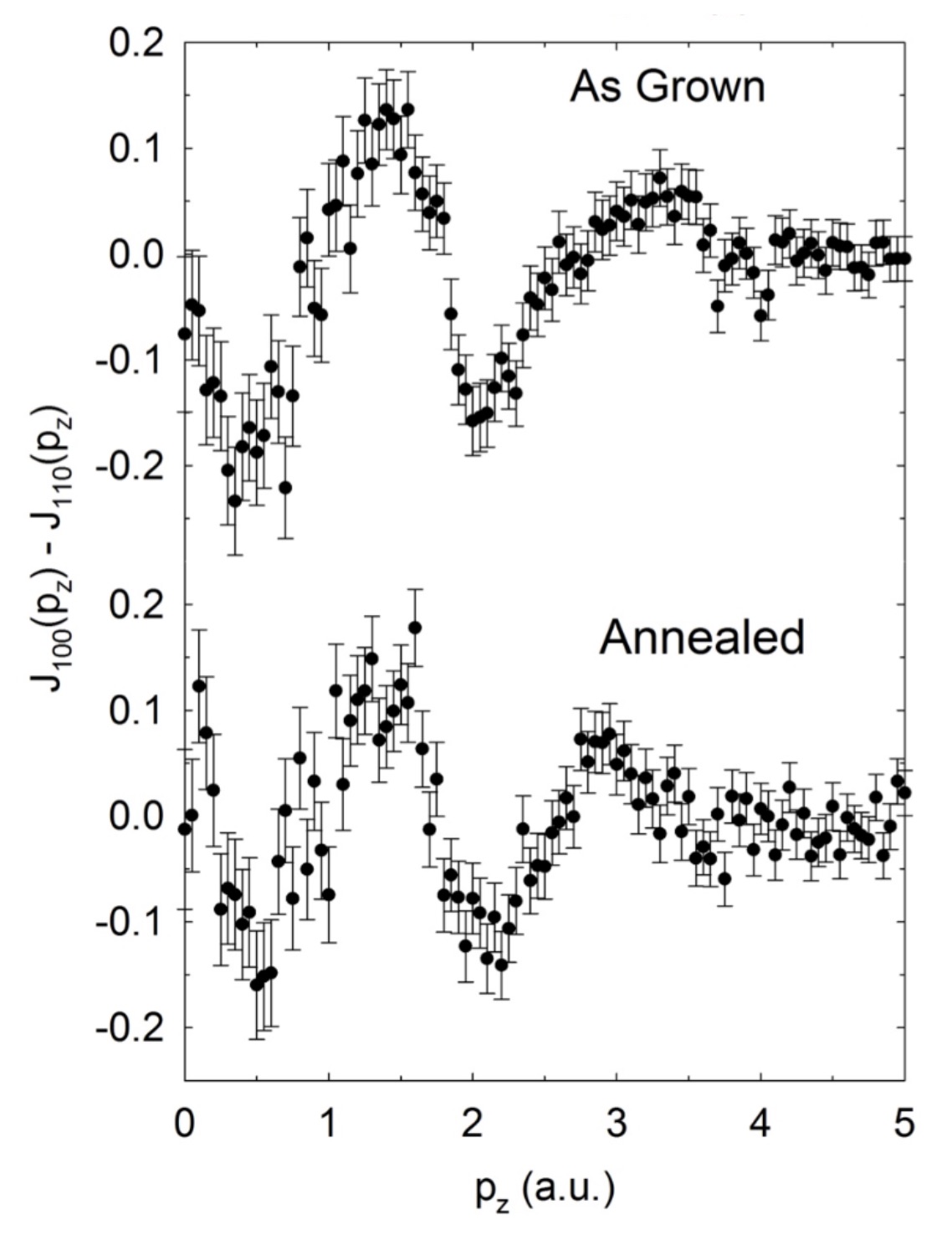

図2に、AG試料とAN試料に対して得られたコンプトン・プロファイルの異方性(J100(pz) – J110(pz))を示す。この異方性は、[100]方位と[110]方位のコンプトン・プロファイルの差分である。AG試料とAN試料に対するそれぞれのプロファイルは、化学組成式 Pr1.4La0.6CuO4-δ における全電子数を考慮して規格化した。酸素量の見積もりは、ヨードメトリー法で行った。AG試料では δ=0.03、AN試料では δ=0.06 である。プロファイルの比較から、アニール後の試料において、異方性の振幅が約20%小さくなっていることがわかる。この原因としては、局所的な結晶性の低下、あるいは、原子間軌道重なりの減少が考えられる。これまで、還元アニールにより局所構造の乱れが軽減され、均一な CuO2 面が形成されるために超伝導が発現すると考えられてきた。しかし、これは間接的な実験結果に基づいた考察で、決定的な結果が得られているとは言いがたい。本結果も間接的ではあるが、これまでの定説とは異なる結晶構造へのアニール効果を示唆しており、アニール効果の再考を促す重要な意義があると言える。また、酸素と銅の電子軌道の重なりが減少するということは、還元アニールの役割として従来考えられてこなかった、化学結合への影響という観点を考慮する必要性を示唆している。

図2. Pr1.4La0.6CuO4-δ の as-grown 試料とアニール試料におけるコンプトン・プロファイル。 [100]方位と[110]方位の差分を示している。

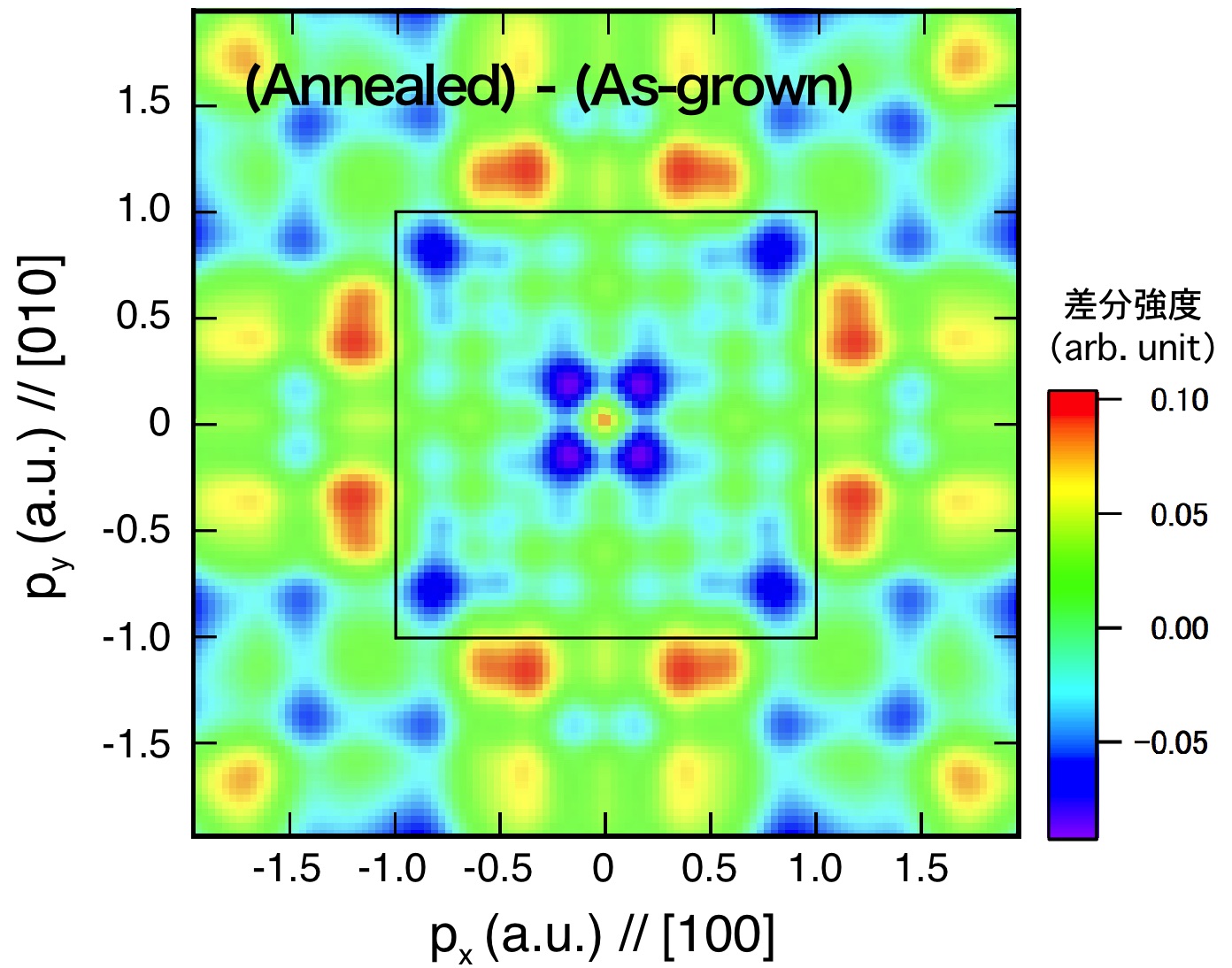

次に、運動量分布関数を広い運動量空間で再構成し、アニールによる変化を見てみた。図3にAN試料の結果からAG試料の結果を差し引いた差分を示す。広い運動量空間を眺めてみると、[110]方向よりも[100]方向に近い領域で差が大きいことがわかる。従って、CuO ボンドに関する情報が反映されていると考えられる。また、第一ブリルアンゾーンより第二ブリルアンゾーンで、強度が大きいことが見てわかる。この特徴は、銅サイトにおける電子状態の変化が優勢であることに対応しており[6]、アニールで酸素が除去されたことでドープされた電子が銅サイトに入ることと整合している。従って、アニール効果は電子ドープとしての役割を持つことを示唆しており、電子がドープされることで、超伝導が発現している可能性を示している。

図3. Pr1.4La0.6CuO4-δ の2次元運動量密度の差分マップ。アニール試料と as-grown 試料に対する結果を差し引いて求めた。[100]方向から[110]の間で10結晶方位について得たプロファイルから再構成している。第一ブリルアンゾーンを黒枠で示している。

一方、最近、我々が T’ 構造 Pr2-xCexCuO4 に対して系統的に行った Cu K 端X線吸収端近傍構造(XANES)測定からも、アニールにより電子がドープされることを示す結果が得られている[7]。興味深いことに、酸素欠損量が小さい領域、すなわち、δ が小さい領域では電子のみがアニール後に出現するのに対し、δ が大きい領域では電子とホールが同時出現することを示唆する結果を得ている。酸素サイトにホールキャリアが入ることが知られている La2-xSrxCuO4 の不足ドープ領域に対するコンプトン散乱測定の結果と比較すると[6]、今回のコンプトン散乱測定では酸素サイトに入るホールの徴候は捉えられていないと言える。この要因は、アニールにより除去した酸素量が ~0.03 であり、ホールを生成するには δ が小さいためであると考えられる。従って、今後、欠損量の多い試料に対してコンプトン散乱測定を行い、電子状態変化の欠損量依存性を調べることが、アニール効果の全貌解明に重要である。

まとめと今後の課題:

T’ 構造銅酸化物の超伝導化に必要不可欠である還元アニールの役割を解明するために、Pr1.4La0.6CuO4-δ の as-grown 試料とアニールした試料に対してコンプトン散乱測定を行った。両試料に対して得られた電子の運動量分布関数の比較から、アニール効果にはいくつかの側面があることがわかった。先ず重要な事は、Cu サイトの電子状態変化が大きく、電子ドープの結果であると理解できることである。アニール処理による超伝導化は、電子ドープが充分に進むことが要因である可能性を示している。また、アニールにより局所的な構造乱れが増強されることを示す結果を得た。一方、最近の我々のXANES測定からは、酸素量欠損量の多い試料で電子とホールが生じることを示唆する結果を得ている。アニール効果の全貌を明らかにし、超伝導発現における本質的な役割を解明するために、電子状態変化の欠損量依存性を調べることが課題である。また、バルク試料だけでなく、非ドープ超伝導薄膜に対するコンプトン散乱測定も重要である。

参考文献:

[1] M. Naito, S. Karimoto, A. Tsukada, Sci. Technol. 15, 1663 (2002).

[2] T. Takamatsu et al., Applied Physics Express 5, 073101 (2012).

[3] H. Das, T. Saha-Dasgupta, Phys. Rev. B 79, 134522 (2009).

[4] Y. Tokura, H. Takagi, S. Uchida, Nature 337, 345 (1989).

[5] Uefuji, M. Fujita et al., Phys. Rev. B 67, 014514 (2003).

[6] Y. Sakurai et al., Science 332, 698 (2011).

[7] S. Asano et al., J. Phys. Soc. Jpn. 87, 094710 (2018).

ⒸJASRI

(Received: September 11, 2018; Early edition: December 26, 2018; Accepted: December 17, 2018; Published: January 25, 2019)